週末の午後、陽光が紗のカーテンを透過して書斎に斜めに差し込んでいます。私は鵝黄色の線香を灯し、青い煙がゆらゆらと立ち上がり、空気中に曲がりくねった曲線を描き、甘い香りの中に木質の醇厚さが少し混じっていて、瞬間的に喧騒の都市を遮断しました。このなじみ深い香りはいつも私に、『紅楼夢』の中の黛玉が「百合香」を焚く雅な趣を思い出させ、蘇軾の「搗香篩月」の暇な楽しみを思い出させます。中国人と香りの絆は、すでに文化の肌理に深く刻まれているのです。

一、香道の起源:「通神の物」から「生活美学」へ

香道の起源をたどるなら、三千年前の商周時代に時間を戻さなければなりません。当時の香りは、天地をつなぐ「媒介」でした。『周礼・春官』には「以槱燎祀司中、司命、飌師、雨師。」と記載されています。古人は香草を燃やす(槱燎)方法で、神に畏敬と祈りを伝えました。河南省安陽市の殷墟から出土した青銅の「香器」は、この時代の「祭神に香を使う」実物の証拠です。

漢代になると、シルクロードの開通に伴い、異国の香料が中原に流入し始めました。張騫が西域を通って蘇合香や乳香を持ち帰り、南方の沉香や檀香も海上貿易を通じて内地に入りました。『漢官儀』には、皇帝の「朝会」で、侍中や尚書などの近臣が「懷香握蘭」し、香りで礼仪の重さを示すと記載されています。この時の香りは、「通神」から「礼仪」に広がり、社会の階級と文化的な修養の象徴となりました。

本当に香道を「根付かせた」のは宋代です。この「文人が国を治める」時代に、香りは茶、詩、絵と並んで「四般雅事」とされました。蘇軾は『和子由蚕市』の中で「蜀人衣食常苦艱、蜀人遊楽不知還。千人耕種万人食、一年辛苦一春閑。閑時尚以蚕為市、共忘辛苦逐欣歡。去年霜降斫秋荻、今年箔積如連山。破瓢為輪土為釜、争買不翅金与纨。憶昔与子皆童丱、年年廃書走市観。市人争夸鬥巧智、野人喑啞遭欺谩。詩来使我感旧事、不悲去国悲流年。」と書きました。香りについては直接書かれていませんが、『香説』の中で自分が「松脂と柏実を合わせて香を作る」過程を詳細に記録しています。李清照は『金石録後序』の中で、趙明誠と「賭書潑茶」をした時、いつも「沈水香を一炉焚く」ことを思い出し、香りを文人の雅な集いの「雰囲気担当」にしています。これで、香道は「仪式」から「生活美学」への変身を完了しました。

二、香料の分類:大地からの贈り物「匂いの博物館」

古人は「香者、気の正、正気盛則除邪辟穢也。」と言いました。香料の選択は、決して無造作なものではありません。起源によって分けると、「天産」と「人造」の二大類に分けられますが、本当に香道で推奨されるのは、自然からの贈り物である「天産香料」です。

(一)植物香料:草木の「呼吸の秘密」

植物香料は香道の「主力軍」で、部位によってさらに細分化することができます。

- 樹脂類:沉香や檀香など。沉香は瑞香科の木が傷ついて分泌した樹脂と木質部が結合して形成された「結香」で、『香乗』(明代の周嘉胄著)には「沉香、嶺南諸郡悉有之、傍海諸州尤多。」と記載されています。良質の沉香は「水に入ると沈む」、香りの層が豊富で、初めは清涼感があり、中調は甘くて潤いがあり、尾韻には薬の香りが少し混じっています。檀香は檀香樹の心材から取られ、匂いは暖かく醇厚で、「香料の貴族」と呼ばれています。

- 花葉類:艾草、桂花、バラなど。艾草の香りは辛くて温かく、『本草綱目』(明代の李時珍著)には「理气血、逐寒湿」と記載されており、古人はよく艾香を燃やして疫病を追い払いました。桂花の香りは甘くて膩くなく、宋代の『陳氏香譜』には「桂花香方」が記録されており、桂花と竜脳、麝香を調和させて、衣を燻すのに使いました。

- 根茎類:菖蒲、木香など。菖蒲は「水草の精華」で、『楚辞』の中の「紉秋蘭以為佩」の「蘭」には、菖蒲の香りも含まれています。木香の匂いは辛くて強烈で、よく香方の中の「香りを引き立てる薬」として使われます。

(二)動物香料:自然の「匂いの精華」

動物香料は使用量が少ないですが、香方の中の「目玉」です。

- 麝香:雄の麝の臍の部分の香囊から分泌されたもので、『神農本草経』には「上品」として挙げられ、「麝香、味辛温、主辟悪気、殺鬼精物」と記載されています。しかし、野生の麝の数が少ないため、現代では人工合成の麝香が多く使われています。

- 竜涎香:抹香鯨の腸から分泌されたもので、海に浮かんで何年も酸化して形成されます。その香りは独特で、初めは少し生臭く、乾燥すると甘くて潤いのある琥珀の香りに変わり、高級香水の中の「定香剤」として使われます。

(三)鉱物香料:時間によって磨かれた「匂いの化石」

鉱物香料で最も代表的なのは琥珀です。琥珀は松脂が化石になったもので、加熱すると松脂の甘い香りが漂います。『天工開物』には「琥珀、松脂入地千年所化……焚之有松香气。」と記載されています。古人はよく琥珀を粉にして、他の香料と混ぜて「琥珀香餅」を作りました。

三、香品の分類:「実用」から「芸術」への形態の進化

香品は香料の「最終的な姿」で、古人は使用場面と製作工芸によって、様々な形態を創造しました。

(一)形態による分類:寸分の間に匠の技が見える

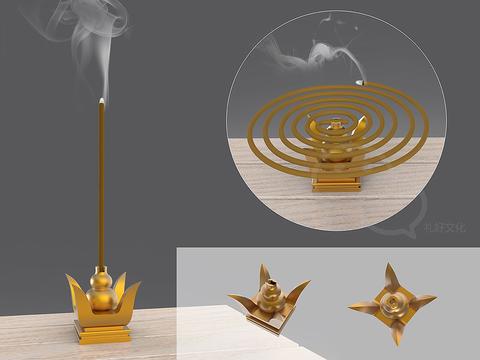

- 線香:最も一般的な香品で、香料の粉末と粘粉(例えばニレの樹皮の粉)を混ぜて、細い棒状にして乾かしたものです。良質の線香は「点火しても爆発せず、燃えても消えず、灰が落ちない」という特徴があり、明代の『遵生八箋』に記載されている「百和香」線香は、沉香、檀香、竜脳など十数種類の香料を調和させたもので、香りは「清くて濁りがなく、濃くて膩くない」といわれています。

- 盤香:線香を螺旋状に巻いたもので、長時間使用するのに適しています。故宫博物院には清代の「福寿盤香」が所蔵されています。盤香の外周には「福如東海」「寿比南山」という文字が刻まれており、燃えると香りが均一に漂い、家庭用の燻香として最適です。

- 香粉:香料を粉にしたもので、直接点火しても、香灰の上に置いて「隔火燻香」してもよいです。宋代の文人の雅な集いでは、「鬥香」を楽しむことがよくあり、各人が秘蔵している香粉を出して、香りの「清、雅、遠、久」を競いました。

- 香丸/香餅:香料と蜂蜜、水を混ぜて丸状または餅状にして、乾燥させたものです。『香乗』に記録されている「雪中春信香丸」は、梅、檀香、竜脳を材料にしたもので、香りは「雪の後の初めの梅のように、清冽さの中に少し暖かさがある」といわれています。

(二)用途による分類:それぞれの香りには「専用の使命」がある

- 祭祀香:宗廟や祠堂の祭祀に使われ、多くは「匂いが濃い」香料が選ばれます。例えば檀香や艾草など。『礼記・郊特牲』には「郊之祭也、迎長日之至也、大報天而主日也。兆于南郊、就陽位也。掃地而祭、于其質也。器用陶匏、以象天地之性也。于郊、故謂之郊。牲用骍、尚赤也。用犢、貴誠也。」と規定されています。「掃地理牲」の後、必ず香を燃やして神に通じます。

- 薬用香:漢方医学の理論に基づいて、異なる病気に合わせて調合されます。例えば「避瘟香」は蒼朮、白芷、藿香を主材料にしたもので、『景岳全書』には「時疫を避け、風邪を予防することができる」と記載されています。「安神香」は沉香とラベンダーを調和させたもので、不眠症の人に適しています。

- 雅集香:文人の集まりで使われ、「香りが清逸」であることが強調されます。蘇軾は『和魯直韻』の中で「四句燒香偈子、随香遍満東南。不是文思所及、且令鼻観先参」と書きました。友人と「香りを聞いて道を論じる」様子を描いています。

- 生活香:衣を燻したり、部屋を清潔にしたり、虫を追い払ったりするのに使われます。古代の女性の「化粧箱」の中には必ず「香籠」があり、衣類と香丸を一緒に入れて、着ると「衣袂に香りがつく」ようになります。夏には「艾草香」を燃やすと、蚊を追い払うことができるだけでなく、湿気を取り除くこともできます。

四、香道の用途:「嗅ぐ」だけでなく、「養う」ことにもある

現代人が香を点けるのは、多くの場合「雰囲気を演出する」ためですが、古人の香道は、「身を養う、心を養う、徳を養う」という総合的な芸術でした。

(一)身を養う:香りの中の「自然の癒し」

漢方医学では「鼻は肺の竅」とされており、香りは鼻腔を通って人体に入り、気血を調節することができます。明代の医家である張介賓は『類経』の中で「香者、気の正也。正気入鼻、通于心肺、能養精神、和气血。」と言いました。現代の研究でも、沉香の香りが不安を和らげることができ、檀香が筋肉をリラックスさせることができ、艾草香には抗菌作用があることが証明されています。これが古人の「未病先防」の知恵です。

(二)心を養う:香りの中の「精神の帰る場所」

宋代の文人は香を点けるとき、「静座」や「読書」と組み合わせることが多かったです。朱熹は『観書有感』の中で「半畝方塘一鑑開、天光雲影共徘徊。問渠那得清如许?為有源头活水来」と書きました。このときに一炉の香を燃やすと、青い煙と思考が共に踊り、「香が文思を助ける」様子を表しています。李清照は『醉花陰』の中で「薄霧濃雲愁永昼、瑞腦銷金獸」と書き、竜脳香(瑞腦)の清涼さで、秋の愁いを解消しました。香りは、古人が感情を寄せる「容器」になっています。

(三)徳を養う:香りの中の「君子の範」

香道では「手を清める、心を清める、器を清める」ことが重視されており、材料を用意してから香を点けるまでのすべてのステップは、「忍耐力」と「畏敬の念」の修練になっています。『香乗』には「香の用は大きい!天地を貫き、霊を集め、聖に達するには、香りが最も重要です。」と書かれています。古人は香道を通じて、「物に喜び、己に悲しまない」という心境を養いました。周敦頤の『愛蓮説』の中の「香遠益清」のように、香りは遠くなればなるほど清くなり、人も「徳が厚ければ光が流れる」ようにすべきです。

結語:一炉の香りに映る中国人の生活哲学

商周の祭神の香りから、宋代の文人の雅な香り、そして今日の生活用の香りまで、香道は決して私たちから離れることはありません。それは母のタンスの中の「香包」であり、祖母のベッドの枕元の「艾草香」であり、書斎の中の「読書の香り」です。それは、すべての生活の香りの中に隠れており、中国人の「美」への追求、「善」への固執、「生活」への愛を語っています。

次回香を点けるときは、少しゆっくりして、青い煙が空気中でどのように広がるか、香りが鼻腔の中でどのように流れるかを見てみましょう。あなたは、この香りの中に、千年の雅な趣が隠されていること、そして最も本質的な生活が隠されていることに気づくでしょう。

【原創は容易ではない】転載交流は合香学社にご連絡ください