香道,日本御家流,中国香道,隔火熏香,五段组香

週末、香道館で「組香」を学んでいるとき、先生が竹片で海南の沈水香をすくい、銀葉炉に静かに入れながら突然言いました。「あなたたちが今学んでいる「隔火燻香」の技法は、日本の御家流の「五段組香」と同じ源流を持っています。そして、この一脈のルーツは、私たち中国の盛唐の長安にあります。」

炉の煙がゆっくりと立ち上り、私は突然『源氏物語』の紫の上が衣を燻すシーンを思い出しました。平安の貴族が和歌に詠んだ香事には、実は中日の香道が千年にわたって絡み合っている秘密が隠されていたのです。今日は、香灰の軌跡に沿って、日本香道の第一流派である「御家流」の前世今生と、中国香道と切り離せない文化的なつながりを探りましょう。

一、源起:長安から平安京へ、香事の種が東渡する

御家流について話す前に、まず時間を西暦8世紀に戻しましょう。

当時の長安では、西市のペルシャ商隊が乳香や竜脳を運び、東市の貴族の邸宅からは「衙香」「印香」の香りが漂っていました。『唐六典』によると、宮廷の尚薬局には「香薬庫」が設置され、南海や西域からの香料を専門的に管理していました。文人の雅集では、「鬥香」は詩才を競うよりも上品な遊びでした。白居易は『香炉峰下新卜山居』で「夜火灯前合、春煙竹里煎」と詠み、文人たちの合香の日常を表しています。

この香の風は、遣唐使の船帆とともに日本に吹き渡りました。最澄や空海などの留学僧が持ち帰ったのは、仏典だけでなく、『香乗』『香譜』などの香学典籍でした。奈良の正倉院には、唐代から伝わった「蘭奢待」(沈香の名品)が今も保存されており、日本では「鎮国の宝」とされています。平安時代(794 – 1192)になると、日本の貴族は中国の香事に完全に魅了されました。『枕草子』には、「香をつけた袖口」が貴族の女性にとって必須の教養であることが書かれており、『和泉式部日記』には、宮廷で「香会」が7日間連続で開催され、「梅花香」「荷葉香」などの合香技法が競われたことが記されています。

御家流の種は、この「唐風化」のブームの中に埋められました。日本香道史の研究によると、「御家」という言葉はもともと「皇室」または「将軍家」を指し、最初の香道師は主に宮廷で仕え、香料庫を管理し、祭祀用の香を設計していました。14世紀の室町時代になると、武士階級の台頭に伴って、香道は徐々に宮廷から武家に広まり、「御家流」が独立した流派としての雛形を持ち始めました[1]。

二、成型:足利義政の茶と香、武家美学の誕生

本当に御家流を「流派」として確立させたのは、室町幕府の第8代将軍である足利義政(1436 – 1490)です。

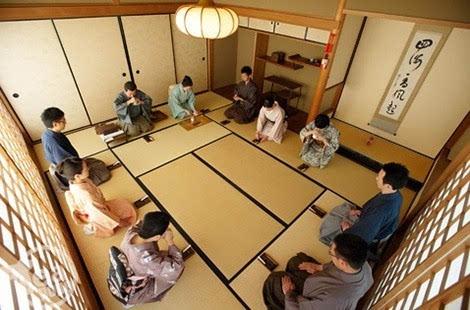

この「日本の宋徽宗」と呼ばれる将軍は、军政よりも風雅なことに興味がありました。彼は京都の東山に「銀閣寺」を建て、茶、香、花、絵を融合させ、「東山文化」を創始しました。『蔭涼軒日録』によると、義政は月に少なくとも3回「香会」を開催し、客には香を識別するだけでなく、香の「涼感」「甘み」「木の香り」などの特徴から、対応する香料の配合と文化的な意味を語ることを要求していました。

彼の推進により、香道は単なる「香を嗅ぐ」ことから「規則性のある芸術」に昇華しました。御家流の初代宗師(具体的な名前は史料が散逸して不明)は「五段組香法」をまとめました。5種類の異なる香を「前調 – 中調 – 後調」の順に並べ、「初めて嗅いで源を識別する」「2度目に嗅いで韻を味わう」「3度目に嗅いで境を悟る」という流れで、嗅香者を「物我忘れる」境地に導きます。この技法は今も御家流の核心であり、「香道の茶道」と呼ばれています。千利休が茶道を規範化したように、御家流は香道に体系的な美学を構築しました[2]。

注目すべきは、御家流の成型は中国宋代の香文化の影響と密接に関係していることです。宋代の文人は「静かな香」を追求し、「香は隠れるべきで、茶の味を奪ってはならない」と主張していました。この理念は禅僧を通じて日本に伝わりました。御家流の「隔火燻香」(炭灰で香材と火源を隔て、ゆっくりと香を出す)は、宋代の「銀葉燻香」を改良したものです。香の層次感を保ちながら、直接燃やすことによる焦げ臭さを避け、「侘び寂び」美学の「克制された美」に完全に合致しています。

三、鼎盛:江戸時代の「香格」体系、武家の身分の秘密

江戸時代(1603 – 1868)になると、御家流は黄金期を迎えました。

武士階級が社会の主導的な存在になるにつれ、香道は「雅な遊び」から「教養」に変わりました。『武家諸法度』によると、武士は「三芸」(茶、香、花)を学ぶことが義務付けられており、その中で香道は御家流を正統としていました。武家のニーズに合わせるため、御家流の第三代継承者である松平不昧(1751 – 1818)は「香格」体系を確立しました。香道を「初伝」「中伝」「奥伝」の3段階に分け、それぞれの段階は異なる社会的身分に対応しています。町人(商人)は初伝を学び、旗本(中級武士)は中伝を学び、大名(諸侯)は奥伝を学びます。

この「階級化」された設計により、御家流は武家の社交における「隠れたパスワード」になりました。例えば、大名たちは会見の際に互いに「御家流の秘伝香方」を贈り合い、好意を示すと同時に身分を確認します。武士の娘が嫁ぐ際、嫁入り道具には必ず「御家流の香具箱」が含まれ、その中には「梅枝香」から「松風香」まで十数種類の合香が入っており、それぞれが異なる人生の段階に対応しています。

さらに興味深いことに、御家流の合香技法は中国に還元されました。清代の『調香新譜』によると、広東の香商は長崎貿易を通じて、日本から「御家流の隔火香方」を導入し、伝統的な線香の製造技術を改良しました。この「輸出してから輸入する」文化的な交流は、中日の香道が「同じ源流で異なる流れ」であることを証明しています[3]。

四、現代:武家の雅事から生活美学へ、御家流の中国縁

明治維新後、日本は「脱亜入欧」の時代に入り、伝統的な香道は一時衰退しました。しかし、御家流は強力な継承体系(現在まで28代にわたって継承されています)を持っていたため、生き残り、現代において「生活美学への転換」を果たしました。武家の儀礼から大衆の美学に、「香を識別する」から「香を使う」へと変化しました。

ここ数年、国内で「香道ブーム」が起こり、御家流は再び中国の香道と交差しました。北京の「松月香堂」の主宰者によると、彼らの「現代組香コース」は御家流の「五段法」と中国明清の「文人合香」を融合させており、最も人気があるのは「節気香」のカスタマイズです。春分には青梅と薄荷で「醒春香」を調合し、冬至には沈水香と乳香で「暖冬香」を作ります。伝統的な技法を維持しながら、現代人の香の使い方にも合っています。

さらに注目すべきは、「合香カスタマイズ」の台頭です。御家流の核心は「人に合わせた香を調合する」ことです。嗅香者の体質、性格、生活環境に合わせて香方を調整します。例えば、不安になりやすい人には伽羅(沈香)と白檀を含む「安心香」が適しており、目を覚ます必要がある職場人には、薄荷とレモングラスで調合した「醒神香」が使えます。この「カスタマイズ」の理念は、中国の伝統的な「香療」と一致しており、高級香品市場の新しいトレンドになりつつあります。

炉の煙が徐々に消え、先生の言葉が耳に残っています。「香道には国境はなく、文化の流れだけがあります。御家流の物語は、実は中日の香文化が互いに養い合っている縮図なのです。」

あなたもこの千年にわたる香事の伝承を体験したい場合、専用の「節気香」をカスタマイズしたいとか、御家流の「組香技法」を学びたいという方は、私たちにお越しください。最も専門的な合香技術で、あなたに物語を持った香を灯します。

(注:文中に記載されている御家流の歴史の流れは、『日本香道史』『東山文化と香道』などの研究資料を総合したものです。)

参考資料

[1] 日本香道学会. 《日本香道史綱要》. 東京:株式会社香文化社, 2005.

[2] 千宗室. 《東山文化と武家美学》. 京都:臨川書店, 1998.

[3] 周嘉胄. 《香乗》(清代増補版). 上海:上海古籍出版社, 2012.

【創作は容易ではありません】転載や交流については、合香学社までご連絡ください